微短劇的強流量與弱現實

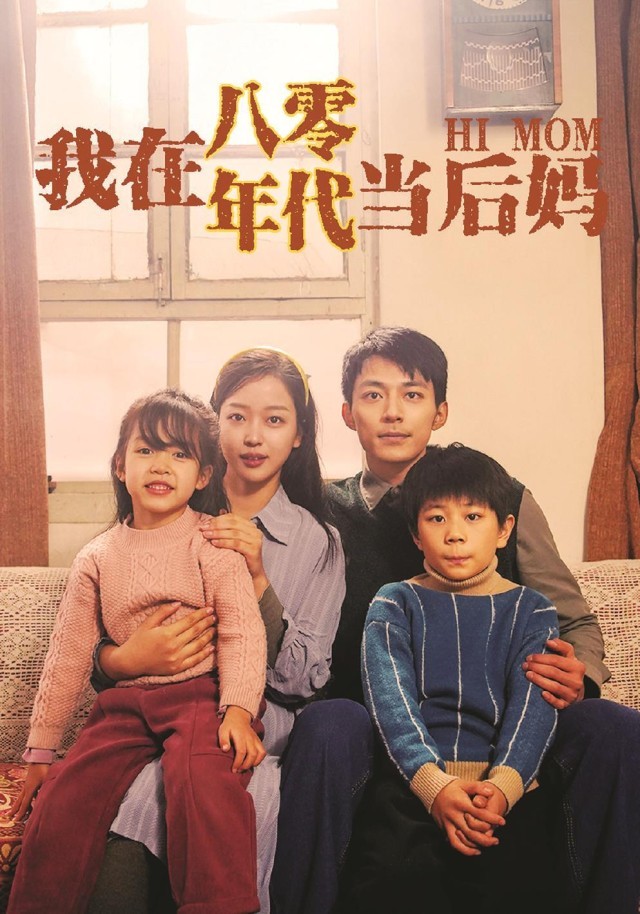

《我在八零年代當后媽》男主號稱集兩位國內頂流小生之美于一身,女主角則白白胖胖面容討喜。手機小屏幕將觀眾目光集中在人物面部和語言上從而忽略演技。圖為該劇海報。

許苗苗

微短劇近年來頗受關注,龍年開春,《我在八零年代當后媽》(簡稱《后媽》)和《裴總每天都想父憑子貴》(簡稱《裴總》)聯手席卷小屏幕。兩部劇總時長不過幾小時,卻獲得過億收入。

《后媽》講述女青年司念從2024年穿越到1980年代,被迫嫁給離異帶娃的“老男人”。她不僅迅速制服惡親戚,與孩子建立感情,還因對改革開放政策環境的了解而發家致富。《裴總》女主角林家家生下的龍鳳胎被抱走送到富豪生父裴總身邊長大。五年后互不相識的男女主意外閃婚,最終消除誤會識破惡人,一家四口過上幸福生活。兩劇一播出即成熱點,但同時也引發諸多爭議。它們借鑒廣告、網文等的創意、煽情和表現手法,綜合運用多種媒體文藝經驗,其出色的市場表現并非運氣,而是經過精心策劃尋找最具媒介適應性形式的結果。

“3B——beauty、baby、beast”(美人、孩童、寵物)是奧美創始人奧格威提出的廣告創意原則,即借助三類最容易贏得受眾注意力和好感的角色,在有限播出時間內提升作品關注度。兩部微短劇創意團隊顯然深諳這一原則。

其中男女主人公雖然表演夸張,但均為青春靚麗的“美人”。《后媽》男主號稱集兩位國內頂流小生之美于一身,女主角則白白胖胖面容討喜,《裴總》也遵循類似搭配。雖不耀眼但都順眼,手機小屏幕將觀眾目光集中在人物面部和語言上從而忽略演技;濾鏡、特效的包容也使缺乏辨識度的面孔平滑好看。在“孩童”方面,兩劇均有一男一女兩個小朋友角色,他們不僅冰雪可愛、古靈精怪,還對劇情發展起到關鍵作用。如《后媽》女主被冤枉時,啞巴女兒突然開口叫媽;《裴總》中不相識的男女主只因龍鳳胎耍賴便立刻閃婚。可見孩童是劇中的“金手指”,強行填補邏輯漏洞。兩部劇雖無寵物元素,但不參與實際生活、沒有其他人際關系的兒童,在其中也發揮了萌寵視頻中毛茸茸小動物撒嬌賣萌的功能。在電視時代,廣告片在拍攝投入、作品說服力、感染力和表現力方面可謂登峰造極。互聯網挑戰傳統廣告,但隨著新媒體受眾藝術需求的提升,廣告的創意經驗逐步影響新的藝術形式。對廣告的借鑒是兩部微短劇的創新亮點,相信這一經驗在今后會得到更進一步運用。

微短劇常被與網絡爽文對比,由于其在情緒強度和感知理解上具備優勢,有人甚至因此預言網文衰落。實際上,二者各有所長。

比起傳統的嚴肅文學,網絡文學因通俗易懂的娛樂性俘獲眾多讀者,但文字識讀畢竟抽象,短視頻在直觀的“爽”上更勝一籌。例如在劇集中,角色性格一看便知,演員顏值高低、妝容色系等,標志著他們的“好壞”屬性和智商高低。好人每次出場都采取高光和柔光效果,而壞人的“黑化”則直接表現為膚色黑、妝效深、光線暗、陰影多。

但反過來看,網文能容納較復雜的內容。如《后媽》原著《八零嫁大佬》通過“真假千金雙穿”“身份運勢對調”等情節展現頻繁反轉的豐富性,也使邏輯更為貫通;而劇集為便于理解,將故事簡化為大女主所向無敵,惡毒配角戰力低下被“啪啪打臉”的模式,多次過濾后的情節也漏洞百出、不堪推敲。網絡文學長于衍生二創、周邊和討論話題,帶動網民參與創作,其將被動消費變成主動智力開發的作用是微短劇無法達到的。

可見,網文的原創性和調動性強于微短劇,其作為網絡創意產業鏈起始點和故事源頭的地位不可替代。微短劇創作對網絡文學故事的依附,對代入感的借用、對爽感的增強等,說明二者相互依存。特別是在臺詞設計方面,劇集借鑒網文經驗,通過“素質不詳,遇強則強”等流行語的制造,以金句促進網民使用,獲得自發的口碑傳播。

對廣告、網文經驗的融合增強了兩部微短劇的媒介適應性,使之成為具備可看性、記憶點、能引發自主傳播的新媒介爆款。但圍繞它們的爭議也不絕于耳,主要集中在對流量的吸引和運用方面。據悉,兩劇拍攝投入和后期制作費用不高,大筆資金用于平臺投放和流量引導,因此很難說它們的成功是源于劇集本身吸引人,還是成功的渠道營銷。

隨著廣告等功能性文化產品的發展,以產品為中心的“酒香不怕巷子深”觀念已轉為綜合采取營銷策略提升產品附加值。“黃金時間”“標王”等以價格標明信息發布平臺和渠道自身價值的做法,在電視媒體時代已經通行,互聯網平臺推薦榜、展示位、投放頻率等收費與之相似。然而,由于網絡文藝產品質量良莠不齊,“吸引流量”往往與嘩眾取寵、惡意炒作等捆綁,帶有明顯的負面意味。實際上,流量就是網絡媒介上的注意力,獲得流量意味著成功的傳播和相應的影響力,也意味著影響受眾行動的可能。因此,兩劇通過引流擴大傳播的做法是符合商業邏輯的。令人咋舌的市場收益恰好說明新媒體流量變現的能力,這也無異于為方興未艾的微短劇市場注入一劑強心針,其對業內創作者的鼓勵和示范價值,甚至遠大于市場價值。

然而,我們不應停留在簡單“投流”表象上,兩劇的成功離不開其多方面滿足主流受眾即當代城市年輕人對于自我、事業和親密關系的想象。兩部“大女主”劇以女性視角展開,戲謔性地表現愛情、事業、家庭。在事業想象方面,《后媽》女主有獨家鹵味秘方,《裴總》女主則長于時尚設計,雖然并不富貴但生活不依附男性,具備獨立話語權。在愛情想象方面,男主角帥氣多金且沒有侵犯性,同被而眠也羞澀克制,這制造出一種女性掌握主動權的親密關系模式,讓身體力量處于弱勢的女性、特別是廣大獨居女性獲得安全感。生育對身體的影響、撫養對經濟的要求,對兩性群體都構成挑戰,劇中現成的兒女萌娃角色補償了不婚不育潮流下的情感想象;而無能或無情的父母角色,則一定程度上將社會壓力歸結為原生家庭或代際隔閡。可見,兩劇的流行并不完全是渠道投放的功勞,對目標受眾的精準定位才似乎關鍵,它們不止滿足浪漫美好的想象,也為怨氣提供外化疏解。

白日夢寵溺加煽動性怒斥等手段,早在咪蒙公號“10萬+”文章中即已運用嫻熟,并延續到如今微短劇中。表面看來,兩位大女主堅強自立、殺伐果斷,但她們卻是陶東風教授批評《甄嬛傳》時指出的“比壞原則”信徒,自恃人間清醒,要在手段上比壞人更壞,讓壞人無計可施。此外,我曾在《毒雞湯,速朽媒體中的時代景觀——以“咪蒙”為例》(《探索與爭鳴》2017年第7期)中分析,咪蒙慣用“怒其不爭,我是為了你好”的論調,將“別怕撕破臉否則你慘你活該”貫徹作品。比起公號文章,微短劇臉譜化的夸張表現使善惡沖突更直觀,自認是“好人”的受眾不知不覺就接受了其“包容隱忍就是愚蠢懦弱”的情緒煽動論調。

所謂“流量”本質上只是網絡媒介的渠道指標,對社會心理的把握與滿足、對社會情緒的煽動和利用才是根本。優點與問題同樣明顯的兩部劇,均以對流量的充分利用和對青年現實壓力與欲望的表現為特色。它們將提振從業者信心,還是成為反面教材警示?在“流量為王”的網絡上,是否質量已不再重要?通過聚焦兩部微短劇,本文試圖從生產、營銷策略和社會影響三方面進行分析。在筆者看來,網絡文藝離不開流量,但也不能全依靠流量,通過話題吸引流量、借助對社會心理的捕捉與共鳴把握流量,在多樣化競爭中讓品質超越流量,并且能夠在大流量的同時實現積極正面的社會效益,才是新媒介文藝持續健康發展的關鍵。

(作者為首都師范大學藝術與美育研究院教授、北京市文聯簽約評論家)

隨便看看:

相關推薦:

網友評論:

推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件